近来,所谓的“ofo大败局”牵动着很多人的心,最新的消息是:仅退押金排队者就已超过900万人!

这是一场涉及千万人的败局,从对共享经济的反思,到对中国资本市场的反思、创始人戴威的领导力反思……当专家们从不同角度解读ofo现象时,有ofo前员工曝光了ofo的腐败问题,让人们看到了其内部管理的混乱,以及描述中充斥着烧钱、贪腐、站队现象的ofo,这几年到底把钱花到哪里?饱了谁的私囊?

原来,ofo之败有可能还谈不上对共享经济和中国资本市场的反思:无论在哪个领域,哪家公司如果内部腐败至此,都难逃失利的局面。

而ofo揭开的互联网企业内部贪腐现象,远不止其一家的痼疾。从互联网产业的贪腐问题到底是什么样的状况?到ofo是否还有一线生机?本期“中外管理观察家”独家专访了互联网分析师、网络舆情分析师葛甲。

1

“流量买卖”才是最大的互联网贪腐!

《中外管理》:自去年脉脉上有ofo员工自爆贪腐问题后,近日《ofo前员工临走前反映内部虚报和贪污戴威回邮件》文章刷爆了朋友圈,据称类似问题分布在ofo各区域,涉及者多为管理层。如何看待此类事件?

葛甲:ofo的内部爆料首先要看信息的可信度,目前看还没有实锤,也没人因此被控制或被起诉,是否存在贪腐,或问题是否到了如此严重的程度,外界都在猜测。

近期确实出现了一批ofo黑稿,不排除是想收购它而不得的竞争对手炮制的。你不屈服我就在舆论上打压你。这点业内心知肚明,只是公众易被误导。

如果ofo贪腐爆料是真的,那在互联网圈也不稀奇。互联网公司此类现象很普遍、也很严重。相对于国企“求稳”,互联网公司普遍“求快”。国企做决策涉及很多环节,要经过各层级的慎重考虑。而互联网公司多采取“部门领导负责制”,部门领导一句话就能办成一件事。

一心求快下,互联网公司普遍不想设置复杂的流程,把业务快速推进就好。这个过程难免出现“负责人权力过大”、“采购等资金投放过程不透明”现象,由此产生贪腐就不难理解了。

《中外管理》:共享单车兴起是近两年的事,受风投和前期发展战略影响,庞大投资额着实诱人。若创业公司管理不成熟,资金流向很难掌控,是否为想钻空子的贪腐蛀虫提供了机会?

葛甲:相对于互联网领域的“流量买卖”,共享单车车辆保养和供应链采购的贪腐都是小钱。共享单车采购上的贪腐漏洞都有实实在在的东西,一辆单车成本500元,虽然中间被拿了200元回扣,但车是实实在在拿回来了。

可互联网公司尤其是流量型互联网公司内,很多东西是无形的,想贪腐很容易。典型就是“流量买卖”,也称流量的利益输送,就是互联网公司将流量输送给哪个商家,谁就能获得几千万甚至上亿的利益增值,这个过程还很难查出痕迹。

对商家而言位置就是资源。是一辆共享单车值钱还是一个百度热搜头条值钱?互联网公司每年采购ID等基础设施的成本,要几千倍于ofo采购或维修成本,回扣也不在一个量级。这种贪腐爆料很少,但却是互联网贪腐的代表。

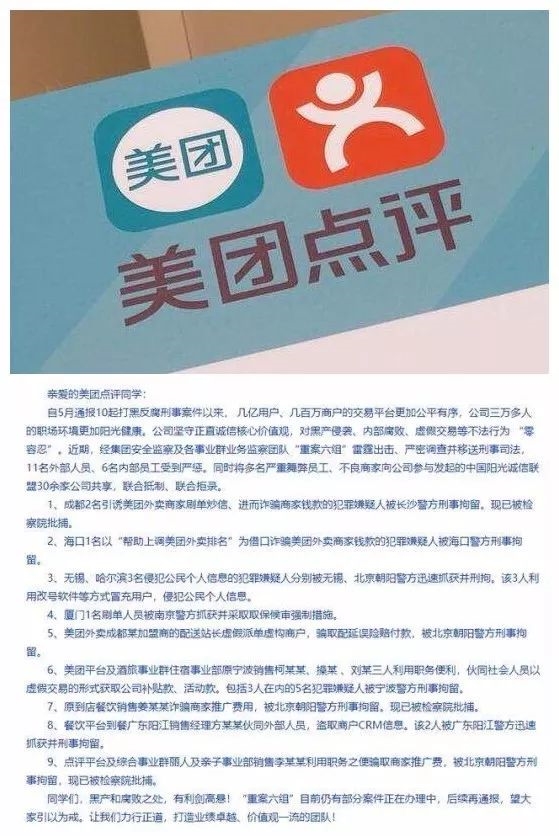

一个典型案例是,美团近日发布生态反腐处罚公告称,包括内部员工、生态合作伙伴人员及共犯社会人员等89人受到刑事查处。以上涉案人员中,有以“帮助上调美团外卖排名”为借口谋取利益的。外卖商家在美团App的位置稍微动一下,就是数以百万的收益提升,平台也能获得丰厚回扣。

美团内部的贪腐很方便,交易的是一个“位置资源”,这些贪腐早就形成了,美团高管心知肚明,直到上市后才开始处理而已。

《中外管理》:掌握流量命脉的互联网公司,为何易滋生腐败?

葛甲:因为手握重金、超速发展的互联网公司更易出现“权力寻租”,滋生腐败。对于任何一个组织,包括互联网企业,只要拥有某种稀缺资源,分配这些资源的人就拥有了“权力”,就会有人去围猎他。

回看过去互联网行业的腐败,阿里巴巴出了个阎利珉(“聚划算”前高管),百度因贪腐裁掉了几个副总裁,视频网站采购也一直是重灾区,腾讯也因贩卖6位数QQ靓号产生过贪腐案例。

互联网圈一直是默默完善一些规则,做一些治理,却堵不住贪腐的漏洞。为什么?拿服务器采购来说,一年几十亿采购量,采购联想还是浪潮的?都是核心部门负责人说了算,只要漏出一两个百分点,就是可观的利益回报。“萝卜快了不洗泥”就是这个道理。

ofo不属于流量型资源,它是一个小规模物联网公司,或某个垂直细分领域的O2O佼佼者。ofo流量不大,每天骑行人数最多几百万,很多流量也与互联网没关系,只是扫个二维码。而百度每天流量(搜索请求)就有100亿个 ,百度才是真正的流量型互联网公司。

2

“互联网贪腐”是全行业超速发展的代价

《中外管理》:现在很多互联网创业高管普遍年轻化,戴威一出校门就创业了,他们在团队管理和制度建设上还存在着哪些短板?

葛甲:互联网初创团队面对的都是一套崭新的业务模式,让谁来管都一样,会面临同样的问题。互联网创业是一个一边发展、一边管理、一边定制度和做制度建设的过程,只能靠自己摸爬滚打地闯出来。这和管理水平没有直接关系,只和互联网创业的业务管理难度有关。

阿里十几年才建立起相对完善的制度体系,要求新生公司在两三年内就建立起来并非易事。拼多多也一样,两三年就一跃成为社交电商的巨头,管理必定有很多漏洞。

目前只有BAT这样的大互联网公司才会形成有效的内部监察机制,大部分互联网公司还是“江湖文化”起作用:很多事就是老板一句话;底下的人抱老大的大腿;你是这山头的,那个山头的人就不会惹你。

为什么互联网公司要形成“山头文化”?互联网企业不能踏踏实实地做好吗?因为它发展太快了!市场要求它必须超常规地高速发展。而反过来看,一个新兴市场里一切规则都制定好了,企业发展也就不会那么快了。一个公司通常20年才能完成的事,互联网初创公司两三年就要干成,里边缺失的东西太多了,这就是快速发展的代价,互联网企业必须为之前的超速发展买单。

《中外管理》:不让企业“蛀虫”有机可乘,弥补制度漏洞有何建议?

葛甲:互联网公司建立反腐机制,取决于管理者面对制度漏洞的主观能动性,是想弥补它,还是忽视它,甚至纵容它。每个公司都有自己的轻重缓急,若贪腐不影响现在的发展,甚至客观上在助力发展的,管理者主观上往往就不会有太大动力。只有当贪腐对发展造成了威胁,或公司发展到一定程度,没有市场上的心腹大患了,弥补内部制度漏洞的意愿就强了。

而风控部对一个初创型公司来说往往只是一种象征。面对一个从未有过的业务谈何监管?对一个崭新业务模式又如何展开风控呢?这本身就存在矛盾。但阿里这种大型互联网公司,组织架构极其复杂,设置类似“廉政公署部”很必要,但对一个三五十人的小公司而言没有意义。

有效防止贪腐,要“人人绷紧一根弦儿”,增加决策的层级,小公司要根据自己的业务情况摸索出一套风控机制。人不可信,只有制度最可信,完善制度比什么都重要,但制度必须从自己的业务土壤中“生”出来,不是凭空就有的,也不是可以移植的。

(文章来源:中外管理)

中国财经导报网免责声明:

凡本网注明 “来源:XXX(非财经导报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内与以下联系方式进行沟通:联系电话: 13618342042(加微信请注明具体事宜)电话:13618342042 邮箱:1679273423@qq.com 如未与财经导报网本部进行有效沟通的事宜,本网将视同为未曾提前联系,并不能给予答复、解决。

相关阅读

热门推荐