技术进步会不断产生和发现新的资产,在人类远古时期,一把石斧的价值远超过一片肥沃的土地;工业革命早期,煤炭、石油和铁矿成了最重要的资产。如今随着互联网尤其是移动互联网技术的飞速发展和进步,在大数据和人工智能共同推进下,数字经济时代已经到来,数字资产的概念亦已浮出水面。

如何看待和保护互联网企业数字资产,不仅关乎一个企业的生命力,甚至关乎一个国家的国际竞争力。

最近,中国最高领导人在一次讲话中特别强调了“数字经济”的重要性:数字经济是亚太乃至全球未来的发展方向。我们应该加强数字基础设施和能力建设,增强数字经济可及性,消弭数字鸿沟。

由此可见,国家已经从国际竞争和国家战略的高度来重视和鼓励数字经济发展,而数字资产是数字经济的核心和基础,如何对数字资产实施包容审慎的监管,最终实现在发展中促进数字资产的增长和壮大,则显得异常重要。

经济发展新动能:数字资产

什么是数字资产?维基百科给出的定义是,经过二进制编码的任何被授权使用的文本或媒体资源,包括文本内容、图片和多媒体。包括但不仅限于网站及其内容、应用软件、代码、电子文档、图片内容、媒体内容、电子货币、电子邮件账户及其内容、社交网络账户及其关系和内容、云端服务账户及其数据等。百度百科则从经济学角度给出定义,数字资产是企业拥有或控制的,以数据形态存在的,在日常活动中生产、经营或持有待售的可变资产。

由此可见,数字资产并不是指泛滥于网络上的虚拟货币,而是诸如电子商务、社交媒体等平台型互联网企业所搜集的大数据,在符合法律法规规范和尊重个人隐私权的前提下,经过复杂精密运算所产生的可以进行会计计量的虚拟可变资产。

进一步理解数字资产,可从两方面观察:其一,国际主流观点认为,当下数字即信息,已经是与物质、能量相并列的人类赖以利用的基本生产要素之一。其二,数字活动是为了服务于人类经济社会发展而进行的信息生成、采集、编码、存储、传输、搜索、处理、使用等一切行为,以及支持这些行为的ICT制造、服务与集成。

数字资产也被称为数据资产或者信息资产。

随着移动互联网、物联网、云计算与人工智能等网络新技术的应用、发展与普及,社会信息化进程进入数据时代,海量数据的产生与流转成为常态。根据监测统计,2011年全球数据总量已经达到0.7ZB(1ZB等于1万亿GB,0.7ZB也就相当于7亿个1TB的移动硬盘),而这个数值还在以每两年翻一番的速度增长。2015年全球的数据总量为8.6ZB,目前全球数据的年增长速度在40%左右,2020年全球的数据总量预计达到40ZB,将涵盖经济社会发展各个领域,成为新的重要驱动力。

这些数据的产生主要源于网络外部性。互联网企业存在本身就是为了集中获取更多双边用户的数据,从而形成自己的数字资产。

目前诸多领域都有了自己的数字资产,天文学、大气学、基因组学、生物学、金融、交通运输、医疗、教育、军事、社交……可以说,数字和数据资产的概念已经渗透到社会经济政治生活的方方面面。

人类生产、生活及治理的数据基础和信息环境正在得到大幅加强和显著改善,移动互联网和物联网持续普及、部署,智能终端和传感器加速应用渗透,人、机、物逐步交互融合,与经济增长和社会发展相关的各项活动已启动全面数字化进程,呈现出从被动到主动、从碎片到连续、从单一分离到综合协同的三大转变,源源不断地产生着呈现爆炸式增长态势的海量数据,蕴含着巨大的价值和潜力。

数字资产已成为与资本和土地相并列的关键生产要素,被不断地分析、挖掘、加工和运用,价值持续得到提升、叠加和倍增,有效促进全要素生产率优化提升,为国民经济和社会发展提供充足新动能。

数字资产规模几何式壮大

2017 年全球市值排名前十的公司中,有七家是数字经济型的互联网科技公司:苹果、谷歌、微软、Facebook、亚马逊、阿里、腾讯。而在十年前,与数字经济相关的企业只有微软一家,其他则是石油、金融类企业。

如今,这些传统大公司只剩下了埃克森石油,位居 2017 年榜单第十。埃克森石油迄今已有 130 多年的历史。相比之下,1975年成立的微软43岁、成立于1998年的谷歌20岁、成立于1998年的腾讯20岁、成立于1999年的阿里19岁,成立于2004年的Facebook只有14岁。

由此可见,数字经济时代已经到来,而且数字经济将与实体经济密切融合,相互促进和渗透,成为一个国家经济发展的最基本形态。 随着数字经济蓬勃发展,数字资产或数据资产规模几何式壮大,已经日渐成为国家竞争力的组成部分。

目前我国是世界第一的互联网大国,光纤网络用户2.6亿、4G用户8.9 亿、移动互联网用户 11.7 亿,同时在智能手机出货量前五大公司拥有其三,移动支付规模150万亿元,是美国的50倍,创新模式上也开始独具特色,共享单车用户上亿。这些都为数字经济的全领域创新构筑了强大的产业基础,储备了创新的人才团队。受益于人口红利和网络、终端等方面的优势,我国互联网企业在全球市值最高的15家互联网公司中有6席。

2017年底,上海社会科学院首次发布《全球数字经济竞争力指数(2017)》报告,全球数字经济竞争力排在前十的国家分别为美国、中国、新加坡、英国、日本、韩国、 芬兰、德国、瑞典、荷兰,中国仅次于美国,位列第一梯队。

“以互联网为核心的信息技术已深度渗透到现有的经济体系中,建设‘数字中国’,构建数字经济恰逢其时。”中科院院士、北京理工大学副校长梅宏曾表示。

在数字经济发展如火如荼的过程中,数字资产问题成为各界关注的焦点问题之一。在数字经济时代,对于个人、企业乃至国家来说,数据资产已成为最有价值的资产,政府和非政府机构的决策很大程度上都依赖于数据的收集和整合分析。

近日,国家统计局发布了2015~2017年我国经济发展新动能指数。其中重点提到, 2017年,网络经济指数高达362.1,对经济发展新动能指数的贡献为34.5%,发展最快,贡献最大。

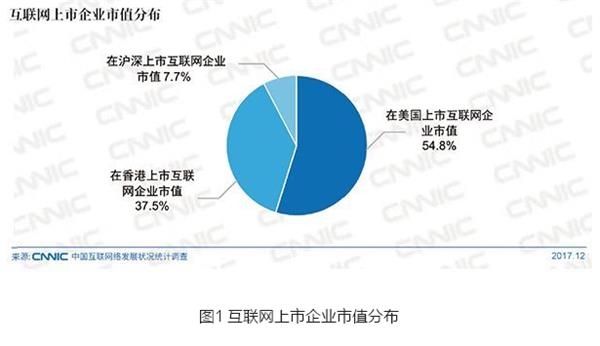

中国互联网络信息中心发布的第41次《中国互联网络发展状况统计报告》称,截至2017年12月,我国境内外互联网上市企业总数为102家,较上年增长12%;总体市值为8.97万亿元人民币,较2016年增长66.1%。其中,在沪深、美国和香港上市企业的数量分别为46家、41家和15家。在美国上市的互联网企业总市值最高,占总体的54.8%,在香港和沪深两市上市的互联网企业总市值各占总体的37.5%和7.7%。其中,腾讯、阿里巴巴和百度的市值分别为3.1万亿元、2.9万亿元和0.5万亿元,三家企业的市值占总体上市企业市值的73.9%。

这些互联网公司成为中国数字资产构成的最主要来源,与政府数字资产共同搭建了中国数字资产的基本格局。对于个人数据尤其涉及个人隐私数据的保护以及国家数据安全的问题,多有探讨,但是对于企业数字或数据资产的保护,尚有很多空白。

从工业时代进入到数字经济时代,很多资产、财富的概念发生了质的变化。国家应该从数字经济发展的规律上重新定义资产的概念,确立数字资产的位置。

在数字经济时代,互联网企业所拥有的数据,诸如网约车乘客的数据、电子商务平台内经营者的登记信息与经营情况,都是其核心资产。这些数据具有极大价值。

如何保护和合理运用互联网企业的数字资产,是一个极其复杂的命题,但至少有一个原则是需要遵循的,这就是包容审慎的原则。只有包容审慎,才能够让互联网企业壮大自己的数字资产,才能使之与实体经济更有效和快速地融合,才能让企业在国际上更具竞争力。

数字资产与国际竞争力

数字经济重新定义了各个大国博弈的空间。世界各国对数字资产的依赖快速上升,国家竞争焦点已经从资本、土地、人口、资源的争夺转向了对数字资产的争夺。

中国高层曾指出:“信息掌握的多寡成为国家软实力和竞争力的重要标志。”未来国家层面的竞争力将部分体现为一国拥有数字资产的规模、活性以及解释、运用的能力,数字主权将成为继边防、海防、空防之后另一个大国博弈的空间。

在数字经济时代,很多国家或国际组织都将数字资产视作战略资源,并将数字资产提升为国家战略。2012年3月,美国奥巴马政府宣布了“大数据研发计划”,并设立了2亿美元的启动资金,希望增强海量数据收集、分析萃取能力,认为这事关美国的国家安全和未来竞争力。迄今为止,美国在数字经济方面实施了三轮政策,开放了50多个门类的政府数据确保商业创新。欧盟正在力推《数据价值链战略计划》,为320万人增加就业机会。日本积极谋划利用数字数据改造国家治理体系,对冲经济下行风险。

截至2014年4月,全球已有63个国家制订了开放政府数字数据计划,数字数据的开放推动了政府从“权威治理”向“数字治理”转变。

中国国际经济交流中心副研究员张茉楠曾撰文称,中国需要加快形成大数据国家战略,重构国家综合竞争优势已经迫在眉睫。

被媒体曝光允许英国剑桥分析公司违规获取8700万名Facebook用户的个人数据,Facebook创始人兼首席执行官扎克伯格此前曾接受美国国会参议院听证会的质询。这期间,媒体拍到了他放在桌上的应答提纲要领,其中重要的一点是:互联网公司及其数据是美国的重要资产,如果美国监管过于严苛,那么可能就会被其他国家的竞争对手获取这些资产,从而使得美国在未来的国家竞争之中丧失优势。

也正如扎克伯格有意或无意被媒体拍到的内容所示,不仅是政府的数据安全,企业的数据资产安全,也关乎一个国家竞争力的全局。因为中国互联网企业所创造的大数据,经过二次加工上升为物联网、人工智能的基础智能数据后,不仅可以助推实体企业发展,使之在国际舞台上扩大竞争力,也有利于中国在全球地位的明显提升和稳固。

(文章来源:第一财经)

中国财经导报网免责声明:

凡本网注明 “来源:XXX(非财经导报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内与以下联系方式进行沟通:联系电话: 13618342042(加微信请注明具体事宜)电话:13618342042 邮箱:1679273423@qq.com 如未与财经导报网本部进行有效沟通的事宜,本网将视同为未曾提前联系,并不能给予答复、解决。

相关阅读

热门推荐