报告要点

公募重点持仓年末表现如何?

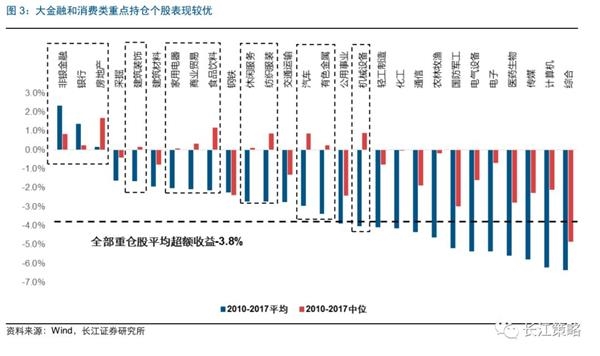

或受信息冲击、重仓股持仓分散度较高及其他博弈因素影响,历年年末公募重点持仓股表现较为弱势,但重仓股中大金融板块和消费板块表现较优。2010-2017期间,公募基金12月平均超额收益为-2.8%,其重仓等权组合12月平均超额收益为-3.8%。分行业角度,约有一半的行业(15个)平均超额收益优于全部整体,其中非银金融、银行和房地产三个行业跑赢大盘(沪深300),消费行业表现同样较优,博弈中相对更强的业绩确定性或为受捧要因。

政策底与市场底之间,关注“信用的阶段底”:“信用的阶段底”不仅是考量进场风险收益比的重要指标,而且也是市场真正企稳的直接信号。信用的阶段底对改变市场核心矛盾,引导预期十分关键,且是更强的操作锚,能较大概率规避政策底与市场底之间的低估值下跌期。

行业配置:关注稳增长、弱周期和高分红三条主线

政策底或已现,信用底未至,关注三条主线:(1)稳增长线索:关注银行及部分优质周期股;(2)弱周期线索:关注通信、军工等弱周期行业;(3)把握高分红组合的确定性收益。

主题配置:关注区域主题,军民融合

区域主题:建议关注以“新自由贸易港”和贵州大数据中心为代表的各有特色且兼具比较优势的区域发展新模式,他们将在更大程度上平衡各地区在资源禀赋、政治经济目标和责任以及其他区域价值观上的差异。

军民融合:基本面拐点逐步显现,关注军工体制改革所带来的催化机会。随着军改对军工订单压制作用减弱以及军品定价机制改革的持续推进,2018年军工板块基本面拐点初现,板块盈利能力持续修复,且考虑到三四季度往往是军工企业交付旺季,军工板块盈利有望持续改善,进而有望对主题形成较强支撑。催化上,随着军工体制改革迎来拐点,我们认为军民融合已由规划进入实质落地阶段,后期市场关注度有望持续提升。

风险提示:1、经济超预期下滑;

2、信用风险集中爆发。

正文

公募重点持仓年末表现如何?

由于机构投资者对业绩的考核周期、年终各方面信息堆叠等多重因素影响,年末往往是投资者操作和市场信息冲击更频繁的阶段。那么对于公募基金而言,其年末收益如何?

1.1 或受博弈因素影响,年末公募重点持仓收益较差

或受机构投资者业绩考核及信息冲击等博弈因素影响,年末(12月)公募基金及其重点持仓股均表现较差,重仓持股组合贝塔或更高。我们将每年公募基金三季报公布的前十五大重点持仓个股作为当年公募基金12月的重仓持股代表,其等权组合收益代表当年12月公募基金重点持仓股的收益。根据我们的统计,2010-2017期间,公募基金12月平均超额收益仅为-2.8%,其重仓持股等权组合12月平均超额收益为-3.8%;仅2013年和2016年公募基金在当年度12月取得正超额收益。且从基金整体收益和重仓持股等权收益的对比来看,重仓个股等权组合的收益往往体现出更强的贝塔属性,在不考虑换仓的假设下,这表明基金整体的仓位控制或有一定相对正收益。

另外,我们也发现就公募基金重点持仓股整体而言,其分散度还是相对较高的,全部公募基金重点持仓股总数占A股当年挂牌上市总数的平均比重高达45%。这或许进一步验证了我们的猜测,即年末博弈因素的扰动影响了持仓集中度,对收益带来负面影响。

1.2 大金融及消费类重仓个股收益较优

分行业角度看公募重点持仓个股,在其整体收益较差的情况下,约有一半的行业(15个)平均超额收益优于全部整体,其中大金融板块和消费板块表现较优。从各行业的平均超额收益来看,仅非银金融、银行和房地产三个行业跑赢大盘(沪深300),其平均超额收益分别为2.3%、1.4%和0.1%。如果放宽条件,平均超额收益中位值大于0的行业共有12个,除了前述3个行业外另有6个均属消费类。这或许表明大金融和消费受益业绩的相对确定性,在年末博弈中更受公募基金的青睐,受到结构性追捧。

政策底和市场底之间,关注“信用的阶段底”

在“政策底”与“市场底”之间,我们应更加关注“信用的阶段底”,其不仅是考量进场风险收益比的重要指标,而且也是市场真正企稳的直接信号。

历史经验表明,“信用的阶段底”往往介于政策底和市场底之间,且是从策略角度考量进场风险收益比的重要指标。历史上出现过四个明显的低估值下跌时期(2005年Q2、2008年Q4、2012Q3、2018Q3),从事后来看,其都有一个共性

中国财经导报网免责声明:

凡本网注明 “来源:XXX(非财经导报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内与以下联系方式进行沟通:联系电话: 13618342042(加微信请注明具体事宜)电话:13618342042 邮箱:1679273423@qq.com 如未与财经导报网本部进行有效沟通的事宜,本网将视同为未曾提前联系,并不能给予答复、解决。

相关阅读

热门推荐