“我的英文说得还不错吧,因为每天都有外国人来买东西。”11月初,在苏州工业园区金鸡湖畔,一个小商店的店主对21世纪经济报道记者说。

“你买了两包烟,应该再买一盒口香糖,国际友人们通常就是这样做的。”显然,店主的“热情”让人无法拒绝。“与外国人聊得多,就能卖出更多,他们很少会拒绝,但要恰到好处。”这位年近古稀的店主介绍起生意经颇为自豪。

不远处的临街咖啡馆透明包厢内,几位洋面孔正和国人围着一台投影仪热烈讨论着。国际化的生活和交流方式,在苏州工业园区已经持续了二十四年。

今年前三季度,中西部经济增速继续领先东部地区,作为带动国民经济持续快速增长的核心区和增长极,东部地区面临经济失速。同时,我们也看到东部地区在经济转型方面的突破。以苏州工业园区为例,在产业领域,经过20多年的大浪淘沙,园区已形成了电子信息、机械制造两大主导产业和生物医药、人工智能、纳米技术应用等三大特色新兴产业。

作为全国第一个开放创新综合试验区域,苏州工业园区背负着中国开发区升级版、建设世界一流高科技产业园区、提升国际化开放合作水平,成为构建开放型经济新体制的排头兵,为国家级经济开发区转型升级创新发展提供经验等一系列使命。

“国家的要求很高。”10月30日,有园区管委会经济发展委员会的人士对21世纪经济报道记者表示,从发展产业来看,就是要提升在全球价值链中的地位,在新一轮全球中率先摆脱东部地区“国际代工”的角色,向产业高端迈进。

摆脱上述困境的办法之一,是抓服务业。苏州地区目前已接近中等发达国家收入水平,其制造业市场国际化,但是相应的生产性服务业环节却游离于制造过程之外。

11月2日,为期一周的首届金鸡湖国际会展周落幕。“邀请各路人士过来就是重点探讨发展服务业,下一步重点打造会展与产业融合高地、会展旅游高地,整合会展资源推进会展经济大跨步发展”,苏州工业园区管委会经济委员会服务贸易处处长宋云龙对21世纪经济报道记者表示。

走向开放型经济

1994年,苏州工业园区作为中新政府间第一个合作项目落地。二十四年,两个轮回,三大阶段。这是一个国家级别的课题组在调研“苏南现代化建设示范区”时,给予苏州工业园区的描述。

所谓三大阶段,是指园区在过去的24年中所经历的学习阶段、独立发展阶段和输出经验阶段。关键在于,从每个阶段的时间节点看,园区均在探索和实践中保持了领先地位。

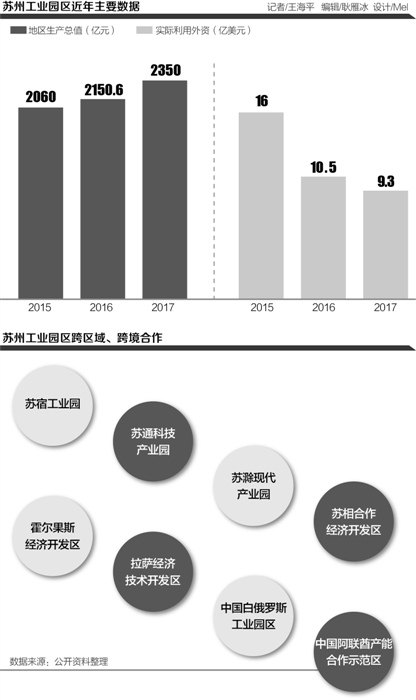

2017年,苏州工业园区实现地区生产总值2350亿元,同比增长7.2%;进出口总额858亿美元,增长15.5%;实际利用外资9.3亿美元、R&D投入占GDP比重达3.48%。这些成绩,在全国经开区综合考评中位居第1,在全国百强产业园区排名第3,在全国高新区排名上升到第5,均实现历史最好成绩。

由于学习了新加坡的经验,苏州园区产业以外资主导的出口为主,92家世界500强企业在区内投资了156个项目。江苏外贸总量长期占据全国第二位置,其中,苏州工业园和昆山贡献了江苏约6成的进出口总额。如今面临着转型升级的重要关口,这也是当前东部地区所面临的一致性问题。

以南京海关向21世纪经济报道记者提供的进出口资料分析发现,以苏州地区为典型,东部地区的进出口呈现“消费品比重高、进口机器设备比重高”的异常“双高”现象。

本质上,在过去的高速经济成长中,东部地区的产业,执行的是“进口引致型出口”模式,即在跨国公司的全球调配下,依靠低成本的劳动优势切入全球价值链低端的“国际代工”,其创造的价值始终无法提升。

反观之,因为发达国家和跨国公司设置的质量与技术壁垒、环境规制等措施,对中国制造业企业创新行为起到了一定的促进作用,但是,在整体上,中国制造业的出口行为“被俘获”于低成本、低价格的模式中,从而抑制了本土企业的创新强度,抑制了中国高级生产性服务业的市场发育。

10月30日,上述园区管委会人士在受访时认为,近几年来,园区根据国家要求,一直在想法突破因发达国家的“技术、市场”势力,从而助推企业早日实现“功能和链”的升级。“无论从哪个角度看,只有推动科技创新才能完成这个使命。”

据21世纪经济报道记者了解,园区方面提出了构建国家价值链,探索双边交易平台载体的专业化市场和基于单边交易平台载体模式。

“一方面,政府要适度保护国内市场,因为国家价值链成长于国内多层次的本土市场需求,另一方面,行业龙头企业要通过策略性行为促进载体的自发对接。”上述管委会人士认为,这就显示出政府必须要创造良好的市场竞争秩序、促进并规范专业化市场的形成。

这也是苏州开发区要从外向型经济转向开放型经济的必然。

从供需两侧看,因为过去长期由跨国公司主导,因此东部地区形成了“总需求向服务业集中、总供给向制造业倾斜”的结构性矛盾,形成了制造业全球化、服务业本地化的格局,带来发展动力的严重不对称性。最直接的表象是,生活质量和经济发展水平不匹配。

“当前的一个重点是,像当年推进工业化一样,积极努力推进现代服务业的规模化发展和形成现代服务业空间聚集。”园区服务贸易处处长宋云龙对21世纪经济报道记者表示,服务业要深度参与全球价值链高端分工,掌握研发和高端营销等高端环节。这需要积极扩大内需来发展现代服务业。

上述园区经济发展委员会的人士表示,目前在审批方面,尽管园区已经做到了当前放管服改革制度安排下的极致,但对比新加坡、香港、日本等地,仍有本质上的差别,“所以已分别派出小组到世界上去汲取经验,然后总结再根据实践安排试点”。这是作为全国第一个开展开放创新综合试验区必须承担的国家使命。

输出园区品牌

作为中国和新加坡政府合作项目,苏州工业园创建伊始就承担着改革开放“窗口”和“试验田”的功能。

目前,园区已累计实施130多项重点改革任务,其中,承担的国家级先行先试任务24项,已有19项改革经验在全国推广,部分经验在省市不同层面推广。最新的消息是,园区已在电子商务、城市治理(智慧园区试点)、体制改革、海关监管等改革事项试点得以在江苏全省范围内复制推广。

在发展的同时,苏州工业园区也面临着“引进来、走出去”的双重格局。要探索的是,开发区模式的下一步怎么办。

11月1日,当地人士告诉21世纪经济报道记者,目前每年来参观、考察和取经的全球各地人士平均超过3万人次,因此,园区的酒店价格相对其他地方都要稍高出一截。

如果说园区前10年主要是吸收利用新加坡经验的话,那么,从2006年开始,则是进入到“园区经验”的输出阶段。在江苏南北挂钩发展制度的安排下,位于宿迁的苏宿工业园成为园区当年“走出去”第一站。

当时苏州园区土地、成本、环境等进入瓶颈期,产业迫切需要新基地实现产业的梯度转移。尽管带有政府性质的共建、援建项目,但园区坚持以市场化为主,园区更多承担开发运营等招商引资事宜,让当地享受企业发展的成果。

随之不久,由园区管委会主导,苏通科技产业园、苏滁现代产业园、苏相合作经济开发区、霍尔果斯经济开发区、拉萨经济技术开发区和中国白俄罗斯工业园区、中国阿联酋产能合作示范区等跨区域、跨境合作不断出现,成为目前国内“园区经验”覆盖最多的经开区。

这些合作共建园区,亦各有侧重,苏宿主打跨区域合作,苏通科技产业园致力于园区域外商业性合作的新阵地,苏滁现代产业园则是园区“城市综合分销商”角色的新尝试,试图打造成融产业、商贸、金融、居住等功能于一体的现代化新城区。

也因此,苏州工业园区在实践中还多了一项新工作

中国财经导报网免责声明:

凡本网注明 “来源:XXX(非财经导报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内与以下联系方式进行沟通:联系电话: 13618342042(加微信请注明具体事宜)电话:13618342042 邮箱:1679273423@qq.com 如未与财经导报网本部进行有效沟通的事宜,本网将视同为未曾提前联系,并不能给予答复、解决。

相关阅读

热门推荐